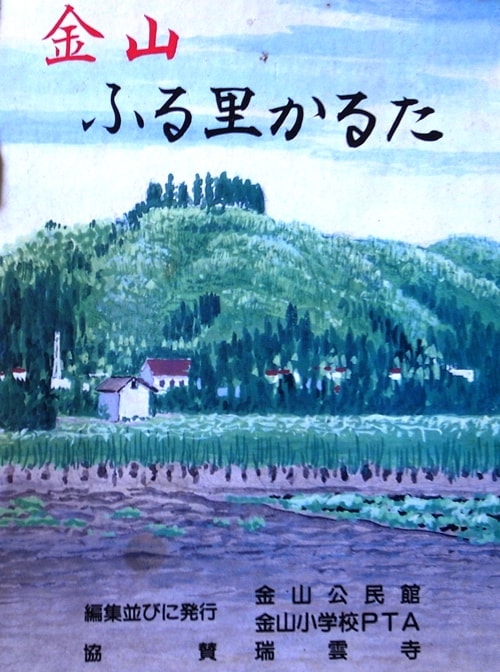

金山ふる里かるた

編集並びに発行

金山公民館 金山小学校PTA

協賛

瑞雲寺

あ 朝夕に 鐘の音ひびく 瑞雲寺

金龍山瑞雲寺(きんりゅうざんずいうんじ)

瑞雲寺(曹洞宗)長禄二年(1458)道元禅師の十世の法孫瑚海仲珊(こかいちゅうさん)禅師が開山。地頭中島氏歴代の菩提寺。本尊は釋迦牟尼佛(おしゃかさま)。末寺三ケ寺を有する古刹である。

い 石垣に昔を偲ぶ 金山城

金山城(臥牛城)

永禄年間(1558~1569)相馬家の臣藤橋紀伊が築城(要害)したといわれる。後、伊達家に帰し、中島宗求が城主となり、子孫相継いで明治維新まで続いた。

う 梅林 勲も香る 忠魂碑

忠魂碑(ちゅうこんひ)

金山神社境内の梅林公園に二基ある。一基は西南、日清、日露各役での計八柱。一基は満州事変から大東亜戦争までの合わせて八十柱の戦没者を祀る。

え 江戸にまで 金山紬 名がとおり

金山紬(かねやまつむぎ)

仙台領内の産物として、縞紬、金山紬の名で知られ「大名縞」「竹柄縞」「霜降」の三種があったという。地頭中島氏が奨励した。伊達候が幕府に献上し珍重された。

※金山紬は土染めを主としたもので、鉄分を含有する上片山の土が最適だったという。

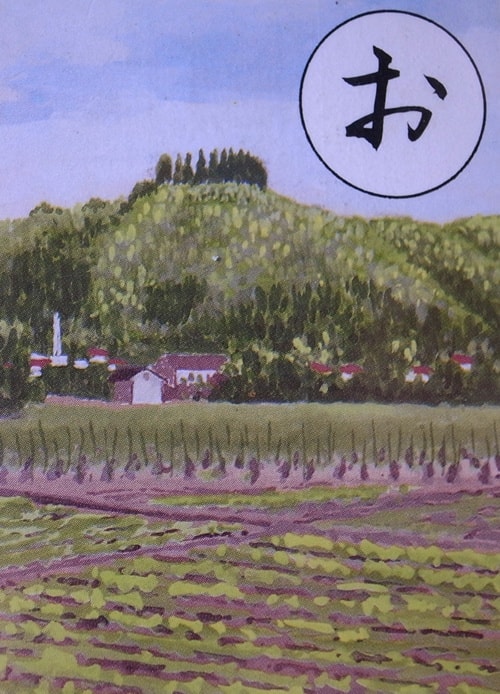

お お舘山 歴史とともに 四百年

お舘山(おたてやま)

天正十二年(1584)中島氏が居城し、一国一城令により金山要害と称したが規模、機能は変わることなく明治維新まで続き、その後一時南部氏が管理した。

か 金山の 古代を語る 台町古墳

台町古墳(だいまちこふん)

県指定史跡、前方後円墳や円墳など大小二百余基の大古墳群。内部遺構や副葬品等も多様。五世紀後半の伊具の国造(くにのみやつこ)の一族の墓とみられる。

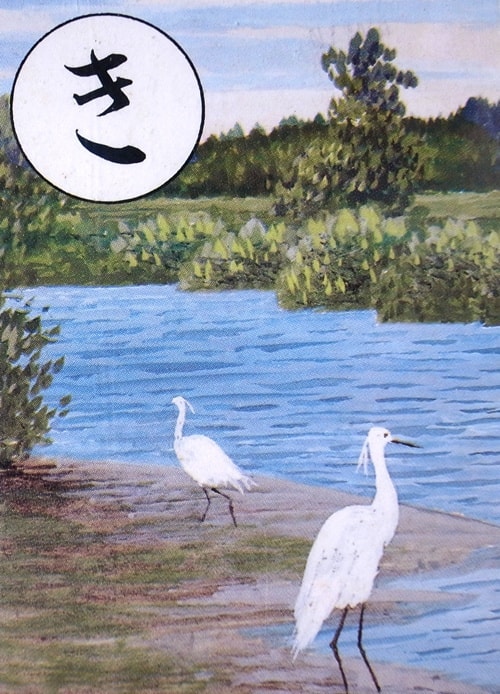

き 雉子尾川 白さぎ遊び のぼる鮭

雉子尾川(きじおがわ)

福島県境の手倉山(672.1m)が源。いくつかの支流を合わせ阿武隈川に注ぐ全長約13キロメートル。

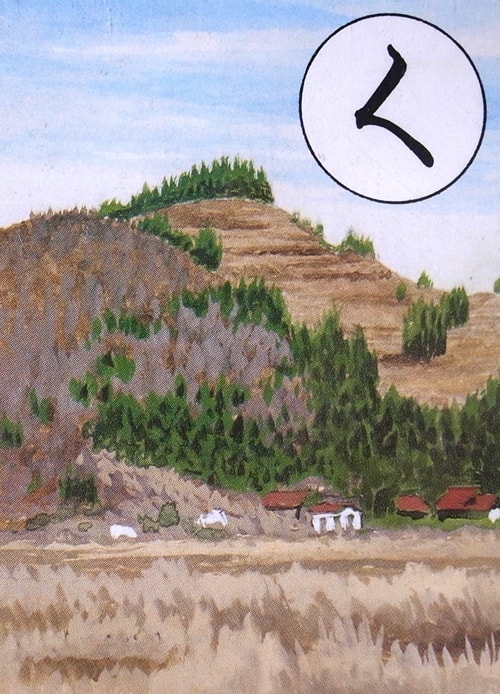

く 黒森は 物見がたちし 砦跡

黒森(くろもり)

天正十六年(1588)伊達政宗の命により、伊具郡東根(阿武隈川東岸の村々)の人夫を動員して普請した砦。南の相馬氏に備えてつくられた。

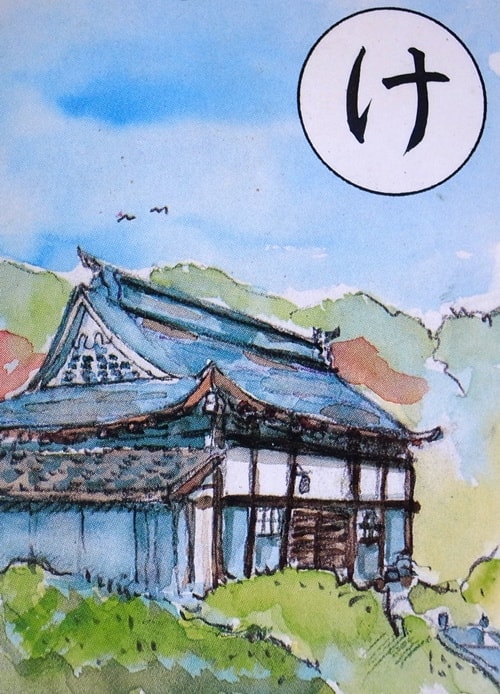

け 渓水寺 その名もゆかし 隠居寺

渓水寺(けいすいじ)

寛文六年(1666)瑞雲寺十五世海岸林鯨(かいがんりんけい)和尚が開山。正岳山渓水寺という。地頭中島氏三代宗信の創建したもの。この頃お霊屋も建立されている。

こ こがねの穂 眺めて楽し 長者山

長者山(ちょうじゃやま)

「朝日さす、夕日輝く木の下に漆千杯黄金万杯」の伝説がある。文禄四年(1595)の検知帳に「ちゃうしや」という地名がある。

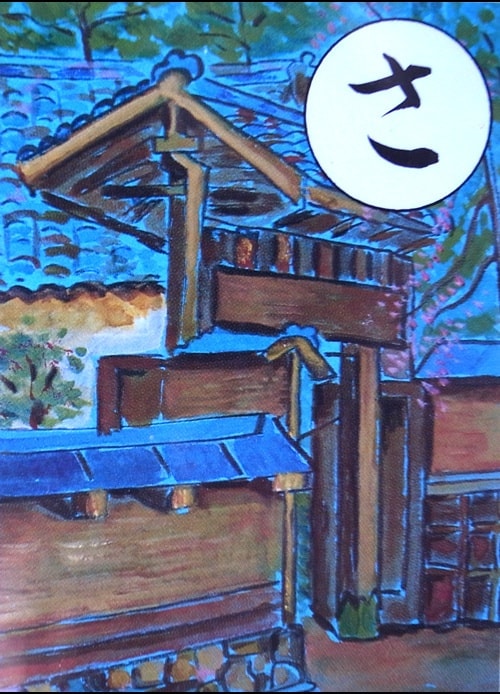

さ 坂町に残る面影 武家屋敷

武家屋敷(ぶけやしき)

中島氏家臣の身分階級は表座、裏座、書院番、広間番、足軽、職人の順序になっていた。坂町には表座、裏座の人達が多く住んでいた。

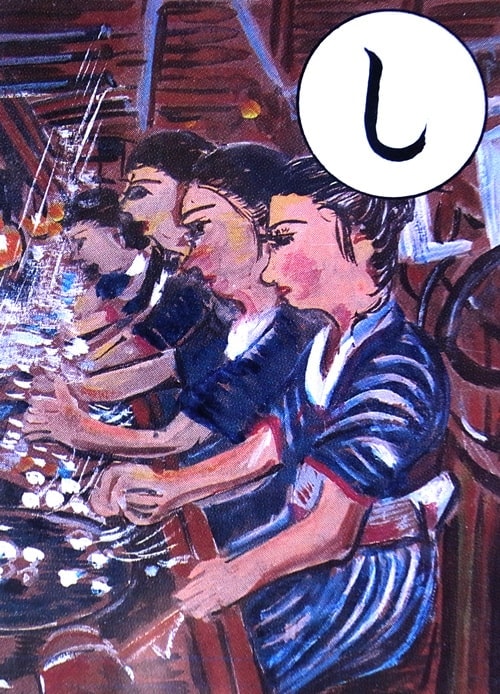

し 白玉の 繭をつむぎし 弘栄館

弘栄館(こうえいかん)

佐野製糸場の別称。フランス製繰式150釜、男女合わせ250名の工員により、生糸の年産12900キログラム。県内のトップを占めていた。

す 諏訪法性 かぶとの鉄の 出たところ

鉄山(かねやま)

小富士山の麓にある、鉄鉱石を産し金山(鉄山)の名の由来の一つとされている。戦国時代の名将武田信玄愛用の諏訪法性のかぶとは、ここの鉄をもってつくられたとされている。

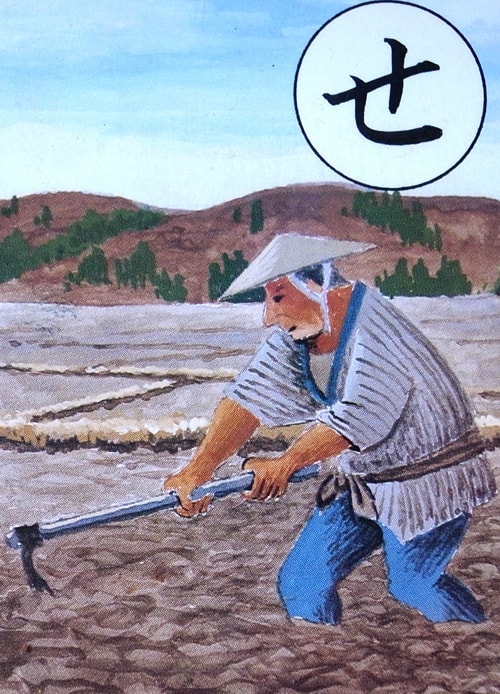

せ 先人の 苦難の足跡 沼田開田

沼田開田(ぬまたかいでん)

内沼は明治27年(1894)外沼は明治38年(1905)に開墾され、合わせて二十数ヘクタールの水田が生まれた。特に外沼の水利に苦心した。

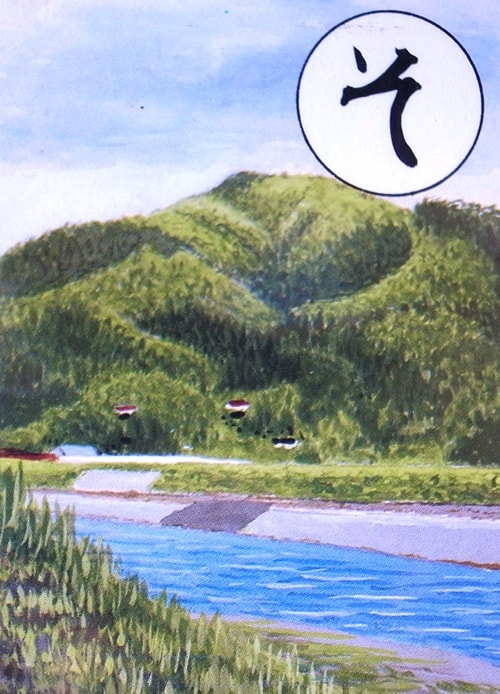

そ そびえ立つ 鬼形山の 三角点

鬼形山(おにがたやま)

標高262.8メートル、地区内で最も高い。山頂に国土地理院の二等三角点がある。

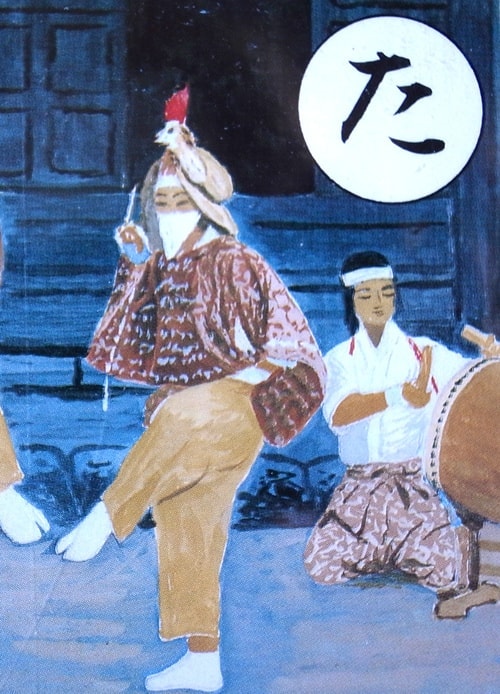

た 田林の 神楽ばやしか 笛たいこ

田林神楽(たばやしかぐら)

田林部落に伝承されている法印神楽で、戦後一時期伝承が途絶していたが、近年保存会が復活した。十二番の舞がある。

ち 血に染めし 矢を洗いたる 矢洗沼

矢洗沼(やあらいぬま)

沼は現存しない。新町西北にあったが明治中期開田により消滅。戦国時代合戦に使用した矢を洗った所と伝えられている。

つ つぼを持つ 埴輪の乙女 すがすがし

つぼを捧げる女性埴輪(つぼをささげるじょせいはにわ)

台町古墳の103号墳より出土。高さ72センチメートルで容姿極めて端正。丸森町の代表的文化財。県内で出土した人物埴輪としては数少ない一つである。

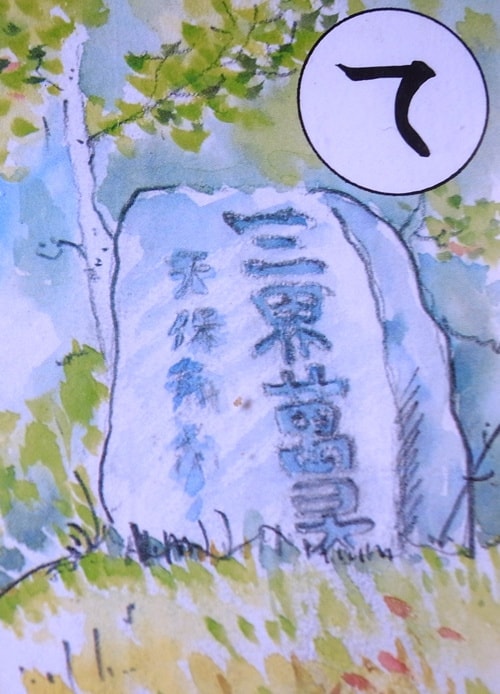

て 天保の 飢饉の名残り 供養石

供養石(くようせき)

瑞雲寺山門前にある。天保4年(1833)同7年の飢饉は天明の飢饉に劣らぬ飢饉となり悲惨を極めた。この飢饉の餓死者の霊を供養したもの。

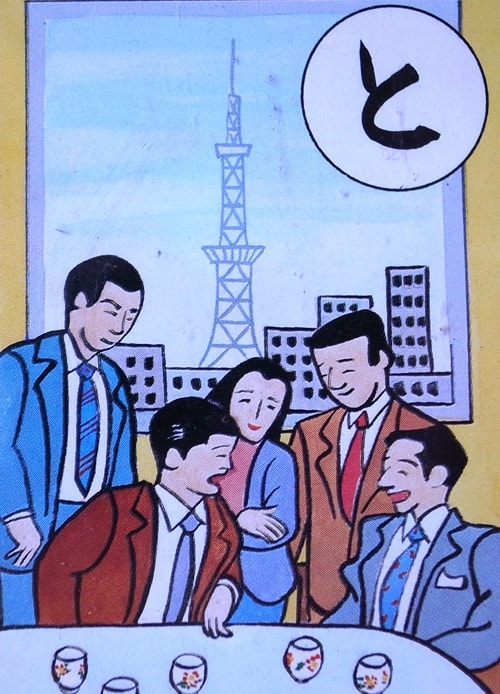

と 東京で ふる里語る 金山会

在京金山会(ざいきょうかねやまかい)

東京都と近県在住の金山出身者の親睦を図るため昭和28年創立。会員数約300名を数え、金山小学校の教育振興に大きく貢献している。

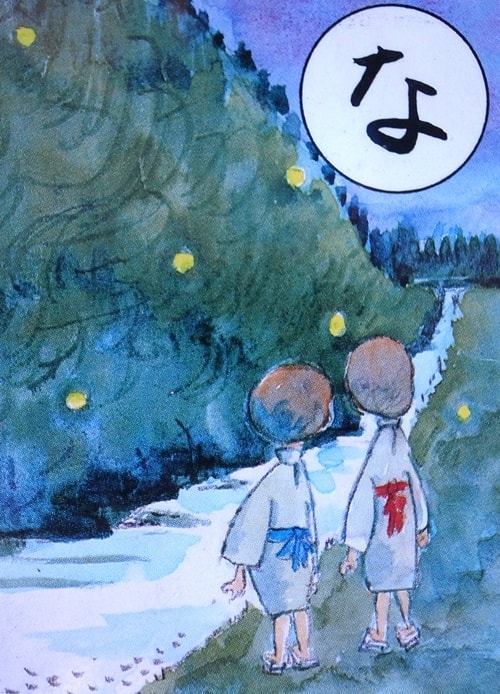

な 夏の夜は 蛍火凉し 山居堀

山居堀(さんきょぼり)

雉子尾川と支流伊手川の水を引き灌漑の他、戦前は生活用水として重用された。姫蛍が群生していたが農薬等のため激減したものの近年散見できるようになった。

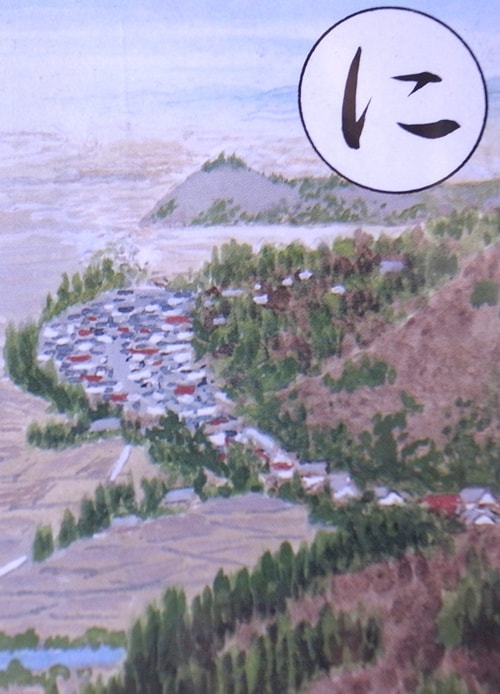

に 日本一 小さな町と 世に知られ

金山町(かねやままち)

明治30年(1897)町制施行時の人口1800人余。県内最小の町といわれた。(※日本一ではないのか?)明治44年に2200人程になったが再び減少した。昭和29年丸森町に合併。現在、地区の人口1500人余。

ぬ 塗り絵にも まさるもみじの 小富士山

小富士山(おふじやま)

お館山、鬼形山と共に金山の三山と呼ぶ。標高152メートル。山容は富士山に似て秀麗。特に紅葉時の景観が素晴らしい。

ね 寝た牛の 姿に似たり 臥牛城

臥牛城(金山城)

金山城の別称。臥牛五城の一つ。通称お館山。全山が牛の伏臥した形に似ているところからこの名がある。仙台藩南辺防備上の要衝であった。

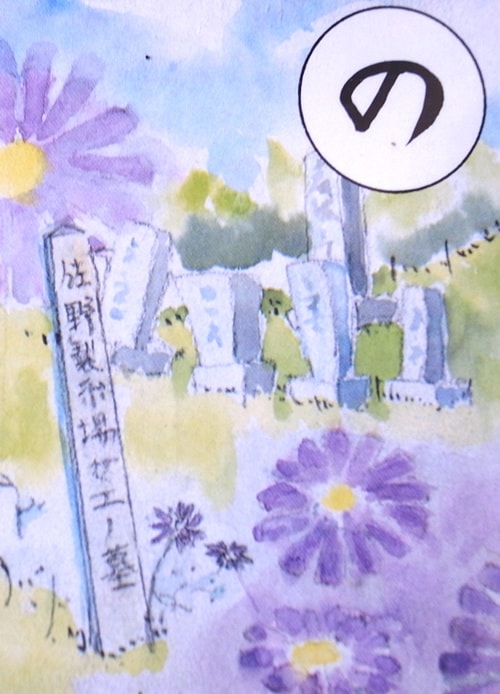

の 野菊ゆれ 静かに眠る 工女墓

工女墓(こうじょはか)

小富士山の麓にある。佐野製糸場の社主が、病没した工女を手厚く葬り建立したもの。28基ある。墓碑銘「越後国士族一等工女云々」と刻まれてある。

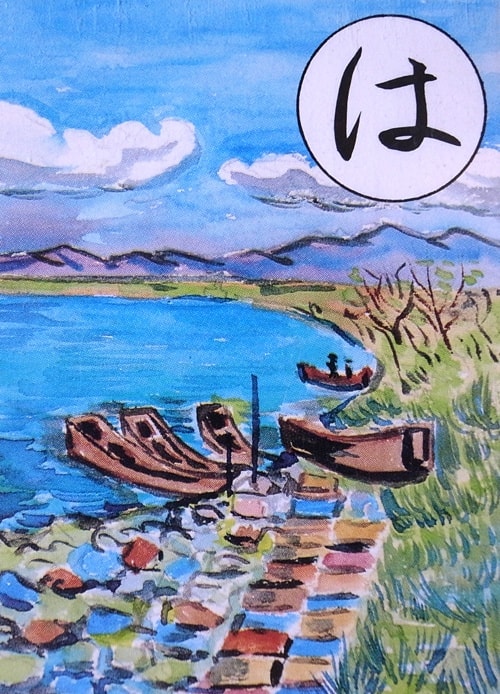

は 原町は 昔栄えた 舟着場

原町(はらまち)

阿武隈川が大きく曲流する地点にあり、藩政時代舟運の中継地として仙台方面への上下に利用されていた。正徳年間(1711)金山の商人が大船5隻により舟運を行ったことが記録されている。

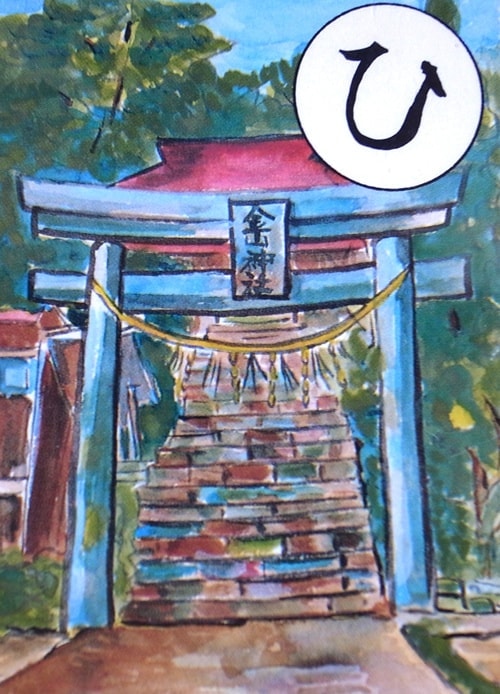

ひ 百九の 石の階 金山神社

金山神社(町内に昔からあった八幡社・天神社・明神社を合祀)

中島氏が伊勢神宮から分霊したといわれる天照大御神、他二神を遷し、大正7年(1918)現在地に創建。例祭は4月17日。石段は佐野理八の寄進。

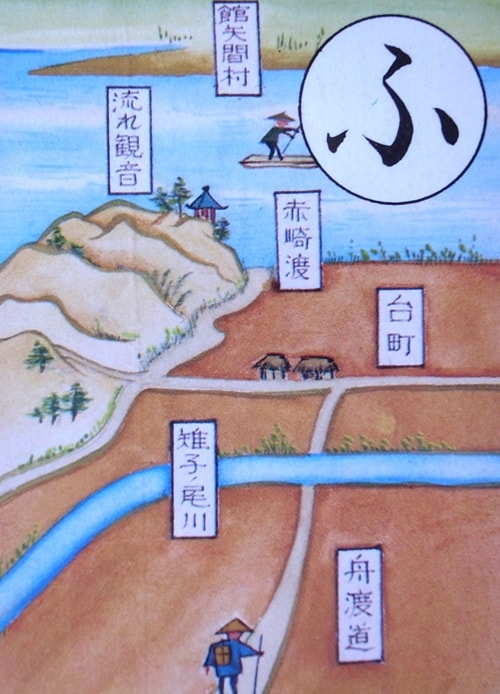

ふ 舟渡道 赤崎渡しに 続く道

赤崎渡し(あかさきわたし)

金山より角田を経て仙台方面への要路上にある渡船場。左右の断崖が赤色であるためにこの名がある。なお舟渡道は渡船場への経路の一つである。

へ 勉学の 伝統今に 金山小

金山小学校(かねやましょうがっこう)

嘉永2年(1849)郷学「日就館」が開設され、また、島崎源七郎の家塾「時習学舎」があった。明治6年(1873)九番金山小学校と称し、「日就館」を校舎にあて開校。

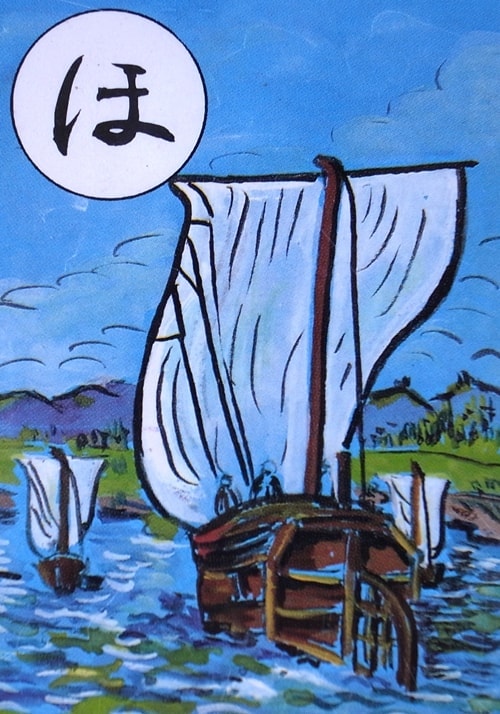

ほ 帆をあげて 舟行きかいし 阿武隈川

阿武隈川の水運(あぶくまがわのすいうん)

藩政時代福島信達地方の回米のため舟運が開かれ、更に物資輸送と人々の往来も行われた。白帆が上下する風景はさながら一幅の絵であった。

ま 町裏の 通りなつかし 杉並木

杉並木と大堀(すぎなみきとおおぼり)

天明年中(1781~1788)火防用として溜池が造られ大堀と称した。側堤の樹齢200年を越す老杉の並木が城下町の風情を残していたが、昭和45年大堀の埋立と同時に姿を消した。

み 水汲みの 人に夜明けし 風呂小路

風呂小路(表小路)(ふろこうじ・おもてこうじ)

飲料水の少ない金山の町人にとって、風呂小路の共同井戸は大切な存在であった。昭和31年に水道が敷設されるまでは水汲みの仕事は重要な日課になっていた。

む 武者どもが 気負いし出溜り 大手口

出溜り(でだまり)

坂町の入り口に「出溜(でだま)り」と称する枡形が設けられていた。有事の際に人数を量りだすためのものといわれる。平常は多人数の集合場所に使われていた。

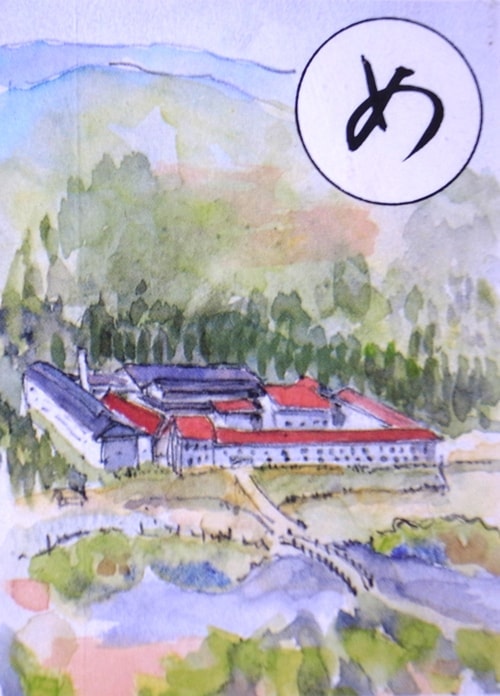

め 明治の世 音に聞えた 佐野製糸

佐野製糸場(さのせいしじょう)

明治18年(1885)佐野理八が創設した。県内最大の製糸場。大正9年(1920)恐慌のため工場を一旦閉鎖、再建したものの昭和11年(1936)閉鎖後解体された。

も 物語り 伝えてあわれ 鏡井戸

鏡井戸(かがみいど)

伊達郡懸田の城主懸田俊宗の没落により、その子孫である懸田御前が金山に来たが、世をはかなみ鏡井戸に身を投じて死んだという伝説。

や 矢付堂 矢の雨降りし ところなり

矢付堂(やつきどう)

天正の頃(1576)、冥加山(みょうがやま)に布陣した伊達軍が、金山城に籠っていた相馬軍に向けて放った矢が城まで届かずに落ちた所といわれる。正しくは谷地に設けられた木戸があった所。

ゆ 夕月に 柳がゆれし 金栄橋

金栄橋(きんえいばし)

瑞雲寺や旧佐野製糸場への要路にある。昭和45年永久橋にかけ替えられるまでは、風雅な欄干を持つ木橋で、両岸にあった数本の柳の大樹が風情を添えていた。

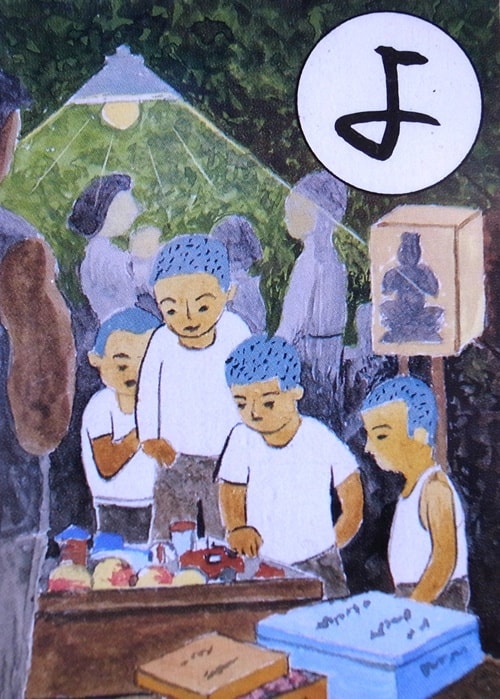

よ 夜祭りの にぎわい楽し 大日堂

大日堂(だいにちどう)

天正年間地頭中島氏の勧請による。福寿院跡に創建され往年大さなぶり(旧6月27日)の夜の例祭は近郷からの参詣者も多く盛大であった。近年復活し変わらぬ賑わいをみせている。

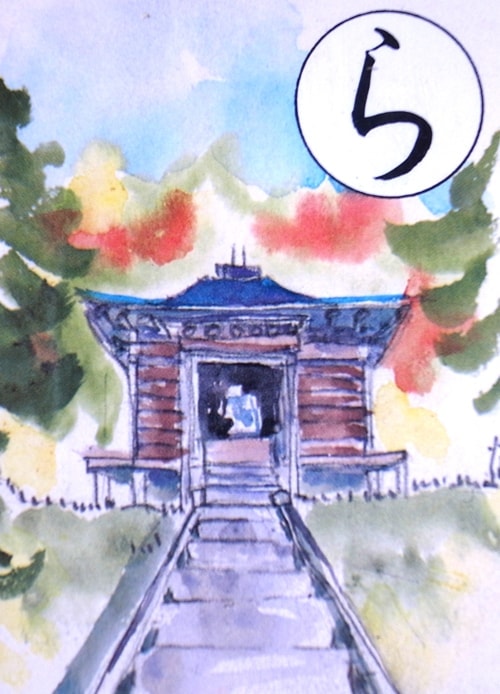

ら 来世を 願う石倉 阿弥陀堂

阿弥陀堂(あみだどう)

本尊の如来像の高さ136センチメートル。雲慶(鎌倉時代末期の人)の作といわれ見事なもの。同地にあった安庚山極楽寺廃寺の際、遷したものと伝えられている。

り 理八翁 偉業たたえる 頌徳碑

佐野理八(さのりはち)

滋賀県人。佐野製糸場の創設者。生糸の改良、養蚕業の発展に尽力するかたわら測候所を設け天気予報を行うなど公共事業に貢献した。大東亜戦争中撤去した銅像に代え頌徳碑が建立された。

る 瑠璃色に 水が澄んでた 相膳渕

相膳渕(そうぜんぶち)

屹立する巨岩の中腹に相膳様(馬の神様)の小祠があったことからこの名がある。かつて深さ3メートルに及ぶ雉子尾川で最も深い渕であった。

れ 歴史にも 残る中島 護国論

護国論(ごこくろん)

中島氏十二代恒康は、嘉永6年(1853)に民生、武備等を論じ、改革すべきことを説き護国論をあらわして、藩主(仙台藩主)に建白した。

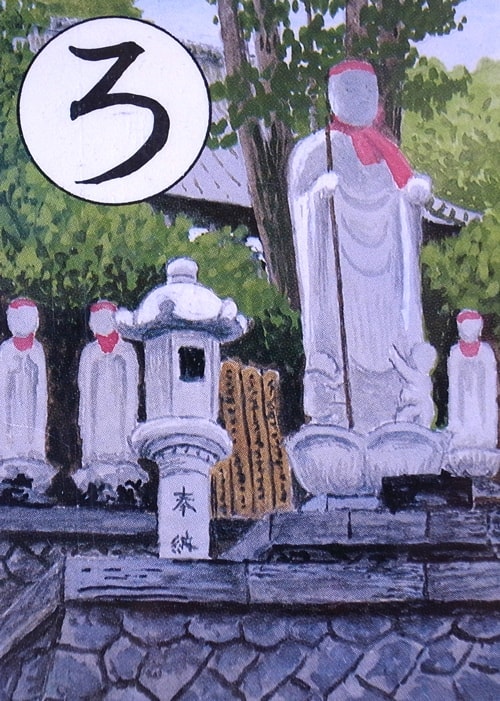

ろ 六地蔵 並ぶ参道 瑞雲寺

六地蔵(ろくじぞう)

六道において人々の苦患を救うという六体の地蔵(金剛願、金剛宝、金剛悲、金剛幢、放光王、預天賀の各地蔵)石像が昭和56年信徒の寄進により建立された。

わ 若者が 剣をみがいた 日就館

日就館(にっしゅうかん)

中島氏家臣の武芸鍛錬のため、天保12年(1841)坂町に道場を設立「必勝館」と称し、後に「日就館」といった。一藩の子弟40歳以下は必ず修業した。

最後に

金山自治会発行の「金山」のパンフレットを参考に、金山ふる里かるた巡りをされてみてはいかがでしょうか?

パンフレット「金山」は金山まちづくりセンターでもらうことができます。